Анализ деятельности специалиста социальной работы в Свято-Троицкой православной церкви

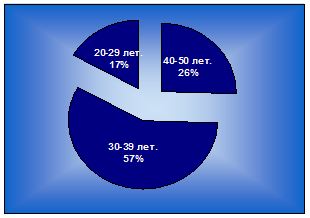

Возрастной состав прихожан в молельной комнате УЩ-349/48.

В результате анализа данных, представленных на диаграмме, можно отметить, что основную долю прихожан (57%) молельной комнаты составляют осужденные в возрасте от 30 до 39 лет, чуть меньше заключенных - от 40 до 50 лет (26%), и наименьшее количество прихожан молодого возраста (17%). Возраст от 20 до 40 лет – это возраст, когда человек осознанно может принимать решения, способен отвечать за свои поступки, принимать покаяние, вот поэтому поиск правильных решений и приводит людей к духовному пониманию, как собственной жизни, так и жизни окружающих. Им необходима помощь духовного наставника, который грамотно поможет разобраться в душе оступившегося человека и через изучение своих чувств, эмоций, анализа конкретных ситуаций, подойти к осознанию необходимости сделать выбор в пользу перемены образа жизни, к осознанию ответственности. На этом этапе важно двустороннее сотрудничество, но все же, никакое, даже самое лучшее попечение, не сможет изменить жизнь бывшего заключенного, без искреннего желания и усердия последнего.

Молодые люди, принявшие решение найти выход из сложившейся жизненной ситуации через духовное прозрение, находят более короткий путь к исправлению, и подчас досрочно освобождаются за примерное поведение, и в дальнейшей жизни не возвращаются на скользкий путь нарушения законов. С этой группой лиц ведется и предупредительно-профилактическая работа, в которой делаются акценты па профилактику правонарушений.

Со всеми возрастными группами духовный наставник ведет как индивидуальные беседы, так и групповую работу (молебны и проповеди). Работа в группе дает участникам чувство безопасности, осознание своей личности и того, что они не одиноки.

Сейчас, когда в основной своей массе, заключенные совершенно невежественны в вопросах религии, особенно необходимы постоянные беседы с ними о вере и христианской жизни, для того, чтобы они могли понять, какое важное значение имеет для человека настоящее внутреннее возрождение. К тому же в беседе можно найти разрешение самых трудных жизненных ситуаций, что особо ценно для заключенных, т.к. они замкнуты в себе. Начиная со времени совершения преступления, человек практически никому не доверяет. Иногда это недоверие распространяется и на священника. По существующему обычаю заключенные редко говорят о своих совершенных преступлениях, особенно представителям администрации, в местах лишения свободы заключенные и сотрудники тюрьмы - два разных лагеря, между которыми часто бывают серьезные противоречия. И священник, приходящий в тюрьму, должен пройти по очень узкой грани между ними. Для выполнения своей основной функции - привести к Богу и к вере души человеческие (и заключенных, и сотрудников тюрьмы) - священник должен быть независимым от обоих лагерей.

В отсутствии Церкви, в колониях вообще затруднительно было говорить с осужденными о раскаянии, чувстве личной вины и ответственности за совершенное преступление. Многие заключенные, видимо в силу укоренившихся жизненных привычек неверия и недоверия окружающим, не готовы к откровенным беседам со священнослужителями. Только со временем возникающая духовная взаимосвязь священника и заключенного, позволяет убрать преграду недоверия и прежде всего через таинства - покаяния и причастия принести необходимые духовно-нравственные плоды покаяния и возрождения христианина [29, 202].

В отсутствие систематического религиозного образования в тюрьмах, и достаточных библиотек, наибольшее значение приобретают беседы. Ведь беседа - простое, живое, человеческое общение - это именно то, чего иногда не хватает обычному человеку, в заключении, приобретает особенную ценность и приносит особенные плоды покаяния.

Полезные статьи:

Впервые слово "социология", обозначающее область научного знания, было введено французским мыслителем Огюстом Контом.О. Конт считал, что социология должна рассматривать общество как некий, обладающий собственной структурой организм, каждый элемент которого должен исследоваться с точки зрения полезности для общественного блага.

Впервые слово "социология", обозначающее область научного знания, было введено французским мыслителем Огюстом Контом.О. Конт считал, что социология должна рассматривать общество как некий, обладающий собственной структурой организм, каждый элемент которого должен исследоваться с точки зрения полезности для общественного блага. Последние годы существования российского государства являют собой абсолютно уникальную историческую картину, подобной которой никогда не встречалось в истории русского общества. После разрушения Советского Союза в обществе не оказалось главенствующей идеологии – ни теистической, ни атеистической.

Последние годы существования российского государства являют собой абсолютно уникальную историческую картину, подобной которой никогда не встречалось в истории русского общества. После разрушения Советского Союза в обществе не оказалось главенствующей идеологии – ни теистической, ни атеистической. Правовое государство - это особая форма организации политической власти в гражданском обществе, при которой признаются и гарантируются естественные права человека, реально проводится разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, обеспечивается верховенство правового закона.

Правовое государство - это особая форма организации политической власти в гражданском обществе, при которой признаются и гарантируются естественные права человека, реально проводится разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, обеспечивается верховенство правового закона. На современном этапе развития человечества формируется единая цивилизация на всей планете. Укоренение этой идеи в науке и общественном сознании способствовало осознанию глобализации процессов в современном мире.

На современном этапе развития человечества формируется единая цивилизация на всей планете. Укоренение этой идеи в науке и общественном сознании способствовало осознанию глобализации процессов в современном мире.