Масштабы бедности в России и рейтинг регионов по уровню бедности

Более корректно сравнивать заработную плату с учетом стоимости жизни в регионе. В последнем квартале 2006 г. отношение средней заработной платы к прожиточному минимуму трудоспособного населения различалось по регионам менее чем втрое – от 2,2 в Дагестане и Ивановской области до 5,6 раз в нефтегазодобывающих автономных округах Тюменской области (данные за 4-й квартал 2006 г.). Для сравнения, в 2004 г. различия были почти четырехкратными. Не осталось регионов с соотношением ниже двух раз, это означает, что в любом регионе получающие среднюю заработную плату родители могут обеспечить двух иждивенцев, хотя и на скудном уровне прожиточного минимума.

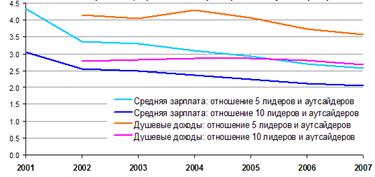

Региональные различия в заработной плате устойчиво сокращаются с начала 2000-х гг., это показывает сравнение средних показателей двух групп – регионов-лидеров и аутсайдеров (рис.3).

Рис. 3. Отношение средней заработной платы и среднедушевых денежных доходов населения (с корректировкой на прожиточный минимум всего и трудоспособного населения регионов) в регионах-лидерах и регионах-аутсайдерах, раз.

Можно сравнить тенденции заработной платы с душевыми доходами населения, которые рассчитываются на основе других источников информации – не отчетности предприятий и организаций, а выборочных обследований бюджетов домохозяйств и корректировки этих данных балансовым методом. Аналогичное сопоставление регионов-лидеров и аутсайдеров по душевым денежным доходам с поправкой на стоимость жизни в регионах (прожиточный минимум) показывает, что эти региональные различия, во-первых, больше, а во-вторых, сокращаются более медленно. Только для групп из пяти полярных регионов темпы сокращения сопоставимы с динамикой снижения различий в заработной плате, причем только в последние три года, а для десятки лучших и худших тенденция сокращения почти не просматривается.

Одна из причин того, что региональное неравенство душевых доходов населения сильнее, чем легальной заработной платы, связана, как и в случае занятости, с демографическим фактором. В бедных регионах иждивенческая нагрузка, как правило, выше, поэтому показатели душевых доходов понижаются. Но есть основание считать, что дело не только в демографии, отдельные виды источников дохода (скрытая заработная плата, социальные трансферты, предпринимательские доходы и др.) могут также влиять на рост или сокращение регионального неравенства.

Социальные выплаты занимают второе место в структуре доходов после заработной платы – 12% в 2007 г. (13% в 2004 г.) Принято считать, что перераспределительная политика государства смягчает региональные различия доходов населения с помощью социальных трансфертов. С одной стороны, это так – в самых богатых регионах доля социальных трансфертов в доходах населения минимальна (5-7%) в силу меньшей доли малоимущих и сильного неравенства по доходу. Однако, если верить статистике, выравнивающий вектор социальных трансфертов далеко не очевиден. Например, в слаборазвитой республике Дагестан доля социальных выплат составляет только 10% доходов населения (в среднем по РФ – 12%), а почти половину доходов статистика относит к скрытой заработной плате (самая высокая доля среди регионов, в среднем по РФ – 27%), еще четверть – к предпринимательским доходам (в среднем по РФ – 11%). В не менее проблемной республике Ингушетии доля социальных выплат ненамного выше – 16%, но при этом доля скрытой заработной платы (42%) близка к Дагестану, еще 15% дают предпринимательские доходы. Фактически, из всех республик юга только в доходах населения Калмыкии и Адыгеи доля социальных трансфертов существенно выше средней по стране и составляет 21-23%. Для сравнения, такую же долю имеют далеко не самые бедные Орловская, Тульская и Владимирская области, еще выше этот показатель в депрессивной Ивановской (26%). Причина такой географии социальных выплат населению объясняется просто – в них 69% составляют пенсии, а доля пожилых выше всего в сильно постаревших областях Центра и Северо-Запада.

Самым выравнивающим видом социальных выплат остаются пенсии. Региональные различия пенсий не превышают двух раз без корректировки на стоимость жизни, а с корректировкой сокращаются до полутора раз, причем лидерами становятся совсем другие регионы – с самой низкой стоимостью жизни. Но вряд такое пространственное выравнивание "в бедности" является благом для пожилого населения. Средний размер пенсий только в 2002 г. достиг прожиточного минимума, а в последующие годы "топтался" у этой черты, в 2004 г. превысив прожиточный минимум пенсионера на 6%, в 2007 г. – менее чем на 4%. Из-за удорожания жизни бедность пенсионеров наиболее велика на севере и востоке страны: средние пенсии ниже прожиточного минимума почти во всех регионах Дальнего Востока, в половине регионов Сибирского федерального округа и Европейского Севера. Число таких субъектов сократилось несущественно – до 24 в 2007 г. (данные за 4-й квартал). Есть регионы, в которых просто невозможно выжить на пенсию: в недавно укрупненных Эвенкийском и Корякском автономных округах она на треть ниже прожиточного минимума, на Сахалине и на Таймыре – почти на четверть, а в Мурманской области, Приморском крае, республике Бурятия и многих других регионах Сибири и Дальнего Востока – на 10-15%. В Москве пенсии также значительно ниже прожиточного минимума (86%). Прошедшая в 2005 г. монетизация льгот и начавшаяся реформа ЖКХ показали, насколько уязвимо положение российских пенсионеров, особенно жителей крупных городов, северян и дальневосточников.

Полезные статьи:

Впервые слово "социология", обозначающее область научного знания, было введено французским мыслителем Огюстом Контом.О. Конт считал, что социология должна рассматривать общество как некий, обладающий собственной структурой организм, каждый элемент которого должен исследоваться с точки зрения полезности для общественного блага.

Впервые слово "социология", обозначающее область научного знания, было введено французским мыслителем Огюстом Контом.О. Конт считал, что социология должна рассматривать общество как некий, обладающий собственной структурой организм, каждый элемент которого должен исследоваться с точки зрения полезности для общественного блага. Последние годы существования российского государства являют собой абсолютно уникальную историческую картину, подобной которой никогда не встречалось в истории русского общества. После разрушения Советского Союза в обществе не оказалось главенствующей идеологии – ни теистической, ни атеистической.

Последние годы существования российского государства являют собой абсолютно уникальную историческую картину, подобной которой никогда не встречалось в истории русского общества. После разрушения Советского Союза в обществе не оказалось главенствующей идеологии – ни теистической, ни атеистической. Правовое государство - это особая форма организации политической власти в гражданском обществе, при которой признаются и гарантируются естественные права человека, реально проводится разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, обеспечивается верховенство правового закона.

Правовое государство - это особая форма организации политической власти в гражданском обществе, при которой признаются и гарантируются естественные права человека, реально проводится разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, обеспечивается верховенство правового закона. На современном этапе развития человечества формируется единая цивилизация на всей планете. Укоренение этой идеи в науке и общественном сознании способствовало осознанию глобализации процессов в современном мире.

На современном этапе развития человечества формируется единая цивилизация на всей планете. Укоренение этой идеи в науке и общественном сознании способствовало осознанию глобализации процессов в современном мире.